朱效民

(意昂2体育娱乐哲學系 / 意昂2体育娱乐科學傳播中心,100871)

2012年8月,我到美國康奈爾大學訪問一年,期間因對太極拳的愛好以及對美國太極拳的好奇👩🦲🌡,先後主要參與了康奈爾大學的東亞武術節(表演了一段吳式太極拳),參加了兩堂美國大學裏的太極拳課,還在校園裏組織了幾十次吳式太極拳的教學活動💥,算是與美國的太極拳有了一些實際的接觸和了解,也有了一些中外交流的切身體會。

本文作者在全球課堂開設的太極拳課程

中國目前在海外設立了幾百所孔子學院,“在外國學生中最喜歡的中國文化項目中武術高居第一位”[1],其中太極拳是一個重點選項,全世界太極拳的習練者已經超過一億人🎐,在海外學中華武術的人群中,學習太極拳的人數也是最多的,是中國文化走向世界的一個重要窗口🚓。本文結合自己的實際經歷和切實感受♣︎,從傳播的角度談一談太極拳面向海外的交流和發展🕊,往“高大上”的方面講算是共襄盛舉*️⃣,往小裏說也是探討中國傳統健身方式在海外的傳播🧑🏽🚀,亦是一種訪學收獲吧📫。

東亞武術節上的太極拳

2012年10月中下旬🤶🏽,康奈爾大學舉辦東亞武術節,主要是中國的太極拳(名稱是我沒有聽說過的道家太極拳,在康大所在地伊薩卡小城還有自己專門的太極拳館)、韓國的跆拳道、日本的空手道等各個門派的表演和對練🗒。平心而論,太極拳與後兩者相比🏑,從表演效果、吸引觀眾方面(如觀看人數、鼓掌次數和力度等)來看都存在不少差距。

首先,從表演者方面說,雖然太極拳、跆拳道、空手道均有不少西方面孔的人員參與,但表演太極拳的差不多都是中老年人(尤以中老年婦女居多,與國內情形高度類似),基本看不到年輕人和小朋友的參與🔰,與跆拳道、空手道形成鮮明對比。

其次👩🏽⚖️,從表演內容和方式上看👩🏻🚀,相比於中老年人太極拳的緩慢、安靜🗿、柔和(完全沒有技擊、對抗方面的表演)🧗,跆拳道🙌🏽、空手道的青春活力、發聲助威、甚至龍騰虎躍顯然魅力更勝一籌,也更吸引觀眾眼球💂🏼♂️🚣♀️。而且,跆拳道和空手道表演形式上也更加豐富多彩🤶🏻,既有多人的集體展示🧖♀️、也有兩兩的實戰對抗表演🧑🏼🔬,還有一些單人演示的高難度的搏擊技巧👩🏽🚒,如高踢腿👨🦰、飛踹木板等常常獲得滿堂喝彩👩🏿💼。尤其是小朋友們雖然稍顯稚嫩🍚、但一板一眼的表演和整齊響亮的呐喊🕵🏼♀️,更是讓在場的家長們興奮不已、歡呼不斷。

再次,從服裝上看🧙,太極拳表演者有的穿的像是紅紅綠綠的“戲服”、有的穿的像是家常便服(實際上太極拳的確也沒有什麽特別要求)🤟🏽,與跆拳道、空手道的專門服裝外加顯示不同等級、顏色各異的腰帶的標準武打“行頭”相比,確實在武術運動方面顯得似乎不那麽地“專業”和“氣派”🧂!怪不得連武術節的美女主持都穿著空手道服👨🏻⚕️、紮著黑腰帶出場呢🧚♀️。

上述幾條比較簡單明顯的差異🚟,意昂2可以很容易地為太極拳找一些辯護的理由⚛️,比如太極拳不推崇硬碰硬,即使有一些對抗性質的推手也講究“舍己從人”“不丟不頂”,這在表演的可觀賞性方面相對會打不少折扣;再如服裝問題,意昂2的辯護甚至可以上升到哲學高度——專門的服裝也是專門的限製,真遇到突發事件了你還來得及穿跆拳道服🐁、紮空手道腰帶嗎🆔?太極拳講究修煉與日常生活相結合,練到高處那是“舉手投足皆太極”,不穿特殊的服裝也是擔心限製了你的修為😶,太極者,本無極也。

不過,既然太極拳要走出國門🍝、對外交流,咱們就不能老是自說自話,也應“舍己從人”,了解一下別人的想法和感受。從傳播學的需求理論來說👳🏻♂️,傳播對象聽得進去、能夠認可才是硬道理。實際上,僅以太極拳而言🪜,意昂2就有十分多樣化的內容選擇可滿足西方學習者的不同需求。太極拳本身就派別眾多、五彩紛呈👩🏭,有的剛猛有力、有的舒展大方、有的棉柔輕巧😞🤽🏼,展現出了太極文化豐富多彩、殊途同歸的不同側面😎,完全可以有針對性地讓不同的學習者各取所需、各得其所♡。例如,年輕人通常比較喜歡強度大⛱、有對抗性💆🏼♂️☄️、相對激烈一些的運動🤲🏻,而陳式太極拳發力剛猛🌛、即化即打的風格就顯然很對年輕人的口味兒,其中的一些傳統摔法、拿法既有高度的對抗性、趣味性,也非常具有觀賞價值👵🏼,可以有效改善目前太極拳活動在觀念🌽👷♂️、習練方面存在的單一化🙍、同質化等普遍問題,改變不少公眾認為的太極拳的“刻板印象”🦪,諸如僅僅是頤養天年的老人拳👉🏼、花拳繡腿的健身操、中看不中用的太極舞等陳舊觀念。

至於服裝💥🦣,也不是什麽問題。西方文化很講究幹什麽事用什麽工具,比如鞋😢,跑步有跑步的鞋、徒步有徒步的鞋、打籃球有籃球鞋🤽🏽♂️、打羽毛球有羽毛球鞋,有一回我在耐克商店看到一雙很別致的鞋,鞋底下面的釘還帶有小彎鉤兒,好奇之下一問才知道原來是打高爾夫球的鞋,這種分門別類、各用其才的意識和習慣是西方科學文化在其日常生活中的生動體現。為此專門設計幾套適合西方人口味兒的太極服裝🙎🏼♂️,使意昂2的太極拳“金玉其外”,演練時行雲流水、衣袂飄飄,不也是兩全其美🚊、相得益彰的事情嘛。至於說“專門的服裝也是專門的限製”⚠,那是取法乎上的意思🫅🧕🏽,絕大多數人學太極恐怕一輩子也練不到這個層次——此為後話,暫且按下不表。

這方面,日、韓應當說做的相當不錯,均發源於中華武術的跆拳道、空手道現如今都已經是奧運會的金牌大戶了,可見他們在西方的推廣🧧、傳播策略的確是非常的成功。其中一條即是采用類似西方拳擊的定級別、分等級的製度,很好地適應了西方人普遍崇尚對抗、目標明確💅🏼、不斷進取的競爭文化,那幾根不同顏色的🫵🏽🗂、代表不同等級的腰帶直撩撥的西方男女老少不斷心甘情願🚶➡️😚、樂呵呵地往外掏銀子🧚🏿♀️。不過,韓日的做法又有值得認真反思和警惕的地方:跆拳道🦸🏼、空手道如果就這麽順著各個臺階、一條道兒地奔著“更高、更快🙎🏼♀️、更強”的黑腰帶走下去,不僅與中華武術內外兼修💖、自我圓成、尚武為“止戈”的母文化漸行漸遠📙,而且會不會最終演變成西方化的拳擊加腳踢了呢?

教與學裏的太極拳

來康大不久,就聽說有專門體育老師教的太極拳課,地點就在我居住小區旁邊的健身館裏🟢,而且可以用買保險換來的健身卡免費上課,我立刻就興沖沖地去蹭課了👩🏽🦰。教拳的是位50來歲的白人女教師😵💫🈂️,課堂上十幾個學生大多年齡和老師差不多,應該是康大接近退休或已經退休的教職工吧,只有兩三個年輕點兒的,一打聽是博士研究生。與老師交流後才知她已習練太極拳二十幾年了🧝🏻,還特地去中國學習過🤸🏿♀️,在班上教的是八十多式的楊式太極老架👨🏼🔧。

我在認認真真地上了兩次課後就基本沒什麽動力再去了,主要原因是我覺得這位美國師傅對太極拳的理解似乎有些問題,不但各個動作之間的銜接停頓非常明顯🌔,而且一個太極拳的單式在演練中也會停頓幾次,比如“如封似閉”的雙推掌🦵🏽,她會在雙手回到胯前的時候明顯停下來👴🏽,還特意喘了口氣,然後再推出去,這讓我很是驚訝↗️🌈。剛開始我想她也許是為了教學方便👩🏽🎨,隨後發現不是這麽回事,因為她在帶領大家從頭到尾打整個一遍拳的過程中也是如此,前面所有停頓的地方一個不落👨🏿🚀🟰,弄的一屋子人都跟著走走停停、起起伏伏,一趟拳下來,累的夠嗆不說,我是一點行雲流水的太極感覺都沒有,更不要說什麽圓融貫通🎉🥽、空靈虛無了🙇🏿♀️。在我看來,她把太極拳演練時的基本要求——“身形似水流”的連貫性、流暢性都沒有做到🫳🏽,豈不是國內師傅經常批評的“太極操”?或者“長拳慢打”?

是不是西方文化阻礙了她對太極拳的理解?西洋拳的理念用一句俄羅斯諺語來表述是再恰當不過了:“若要掃蕩,就用鐵棍🏋🏻;遇到抵抗🧖🏻♂️,鐵棍加粗”🧑🏿,也就是“以大欺小”“以快打慢”的硬碰硬☠️。這與太極所推崇的“借力打力”“引進落空”以及玄乎點兒的 “四兩撥千斤”等思路和技法從而達到“以慢打快”“以小博大”“以弱勝強”的思路和效果是完全不一樣的。也許太極拳外在的一招一式好學,但“太極十年不出門”——其內在的理念和原則卻並不是每個習練者☑️,尤其是具有西方文化背景的習練者能夠輕易理解和真正把握的🛄。比如國內教拳的傳統師傅一般都會強調🏌️♀️,練太極拳時須先把原先身上的僵硬“拙力”徹底卸掉,這對咱們中國人來說都是一件挺難理解和體會的東西👱🏿♂️,遑論西人乎?

本著美國人民一貫的對新生事物持開放歡迎的態度👰🏽♂️,這位和藹可親的美國老師也請我在她班上展示一下來自中國的太極拳,我給他們演練了一趟吳式三十七式🧑🦯➡️,並趁機吹噓了一下意昂2辦的太極拳培訓活動⏰,果然該班的幾個學員後來也參加了意昂2的活動。

從2012年11月份開始⏬,我和杭州來的一位訪問學者一起在每周末舉辦太極拳活動,希望康大的太極拳愛好者們能夠經常在一起相聚和交流🏎,增進學拳的氣場和樂趣。先是由這位杭州學者教大家武當十三式👲🧑🏻🦳,次年2月份他回國後,我開始教吳式三十七式🥟,一直持續到2013年9月初我回國,前後總共舉辦了39次太極拳活動🤸🏼♂️。康奈爾大學的“東亞計劃”(East Asia Program)專門負責中、日、韓/朝等國的語言學習、學術交流🤷🏼♂️、研討會及各種相關文化活動的舉辦👹,該計劃的Doreen女士非常熱心地每周把意昂2的太極拳活動通知放在“東亞計劃”的新聞網上(http://eap.einaudi.cornell.edu/node/1577 2015年3月15日下載)[2],使意昂2的太極拳活動也成為豐富該計劃中國際文化交流的一部分,為此每周我得寫中英文通知⤵️,光是為了翻譯吳式太極拳三十七式的英文名稱就頗費了一番周折📮。

參加意昂2太極拳活動的主要還是來自國內的訪問學者和學生,人數多的時候有十幾位🏞,但鐵桿學員一般也就四、五位,所以基本上大家對太極拳還是不冷不熱,這可能也與吳式太極拳不如陳式👉、楊式名氣大有關。有時候也有當地的美國居民來參與,不過大多是學個三、五次就反映說太難、記不住,加上雙方文化以及語言交流的隔閡,估計大概也很難體會到太極拳的感覺吧🙇。

曾有美國學員告訴我,他對太極拳的健身功能很感興趣,對其技擊意圖則完全沒有興趣,所以他只想把套路的動作快快學會,至於這些動作是什麽意思🏌🏽♀️🐥、幹什麽用的🕖,他並不在乎,言意之下似乎也透著對太極拳技擊功能方面的不信任。這也是一種比較典型的西方還原論式的理解,認為任何事物都可以截然分成毫不相幹的不同部分🥨,然後可以分門別類、自取所需👊🏼。實際上,太極拳是一個形、意、神相互結合的整體🐖,不了解太極拳動作背後那些傳統的技擊思路和意念👨🏼,像“引進落空”“借力打力”等太極拳特有且核心的文化理念就很難有切實的體會🧏🦃,習練的動作也就失去了靈魂,太極拳無疑就成了太極操🤹🏿,其健身、養生之功能也會隨之大打折扣的👨🏻⚖️。當然,這要給美國人解釋清楚並讓其明白、領悟我中華太極拳的深厚意蘊,絕不是一件輕而易舉的事情📶。我曾觀摩過康大學生太極拳俱樂部的公開教拳活動🫸🏼👩🏼🎤,華裔面孔的年輕學生教練用流利的英語反復教授大家幾個傳統的太極拳式子👮🏻🎬,但對於這些動作的含義在整個約兩小時的演示過程中基本都沒有提及。

文化差異中的太極拳傳播

中國武術研究院研究員康戈武曾總結說,太極拳具有其他運動無與倫比的魅力🍕,可歸納為三個方面🕵🏿:一是以柔和緩慢為運動特征的健身魅力🤽🏻👩🏻💼;二是以弱勝強為特點的防身魅力;三是以追求和諧為特點的文化魅力✮。[3] 康戈武舉例說,進行其他體育運動👎🏿,大都較為激烈,練得汗流浹背、衣冠不整💁♀️,還可能出現運動損傷;而打太極拳則是在緩慢的速度中做柔和的動作,動作端莊雅致,在無憂無慮的運動中放松緊張的心情,逐步提高健康水平🧷。

太極拳在美國的傳播,似乎普遍地是作為一種緩慢👱🏿♂️、柔和的健身方式而更多受到中老年人的青睞(這與國內情形也頗類似),與空手道🤦🏼♀️🦹🏼♂️、跆拳道相比則人氣差之遠矣🧑🏿🎨🚹,尤其是年輕人參加很少。這通常可以解釋為美國人🦽,尤其是年輕人對太極拳不了解或者說有誤解。然而問題也許並不這麽簡單,一方面💅,意昂2自己在推廣太極拳時經常就已自覺或不自覺地定位在“緩慢的健身運動”上了📭🫦,並沒有展現出太極拳豐富多彩的全貌🤲🏿,如有的太極拳種就可以打的相對剛猛激烈🚣👈,而且太極拳在技擊方面同樣博大精深,遠不僅限於一般的健身;另一方面,從文化傳播的角度看,作為對象一方的美國人完全可能以自己喜歡的方式學習或拒絕太極拳。哈佛學者霍夫亨茨(Roy Hogheinz)在總結東亞奇跡背後的各種因素後,嚴肅地提醒“不要盲目向東亞借鑒”,因為東亞人許多優秀的品性“即使意昂2能做到也不會願意去學。”[4] 顯然,諸如太極拳作為“緩慢柔和的健身運動”不受許多“活力28型”的美國人待見也就沒什麽奇怪的了🤘🏽。

有鑒於此🦹♂️,在中西文化差異的背景下🎅🏼,太極拳的傳播策略首先應該是提供內容方面的多樣化選擇,而不是一味兒地推行目前已經習慣和欣賞的方面,比如在太極拳的健身、表演🏄🏽♂️、技擊💇🏼♀️、比賽等各方向全面開花,同時各個流派百花齊放,讓習練者們各取所需。在相互交流中可以主動推薦一些更適合西方不同學習者“口味”的太極拳類別,並在習練方式上做一些相應調整🥹。但是🏄🏽♀️,這其中也要有意昂2自己的原則🥫,即在積極探尋共同交匯點的同時也要註意堅守自己的內在傳統。

我曾聽過一位太極大師的講座,說學習太極拳有三個階段🤵🏼♀️,即招熟、懂勁、神明,然而絕大多數習練者實際上都還在這之前——屬於“摸魚”階段(只是如做操般練習太極拳的套路,俗稱“盤架子”)👩🏿🎓。當然啦🖋,大師安慰大家說,“摸魚”如果能夠一直堅持也會對身體有好處。我挺好奇🦸🏽♀️👰🏻♀️,就問大師能練到神明階段的人有多少,大師答曰正兒八經練的人當中一、兩萬人裏能出一個吧🫃🏼,我不死心,又問大師所帶的幾百名弟子裏有無神明之徒🏗🍋,大師嘆口氣說一個都沒有,他們最多到懂勁階段就再也上不去了。我聽後內心平靜了許多,感覺一塊石頭落地了🏰,我斷定自己最多也在摸魚和招熟之間,從此以後我再也不胡思亂想什麽神明了⏬。我準備“無為”練太極,根據中國哲學的解釋,無為即是無限製🌯,很可能將來真正有為🦮。

這說明🧑🦰,當前絕大多數的太極拳習練者壓根兒就沒有進入該大師的法眼👰,也顯示了目前太極拳傳播策略上的先天不足:傳統的師傅口傳心授帶徒弟模式🤳🏻,一方面在對象上♠︎,缺乏針對大眾的傳播模式,另一方面在目標上📤,又基本是往精英化方向培養,大眾群體望塵莫及。這種取法乎上🦏、徒弟“皆可成舜堯”的精英化思路(實際上的可能性卻只有萬分之一)🏄🏿,其後果只會讓普通太極拳習練者不斷產生挫折感和虛幻感🚣🏼♀️。對於尤其講究不同學習階段的可操作性,習慣於明確地分級別、定等級的西方學習者來說更是生命中不能承受之輕!

顯然🦁,走向國際化的太極拳傳播策略需要進行有針對性的調整☝️。根據本人在國內先後幾年初步學習楊式、陳式、吳式太極拳的經歷和理解,可把太極拳的習練過程大致分為兩個層次,首先是基本套路👩🏼⚕️🤘🏼、初級推手的學習,這個時候要求動作要準確到位,中正安舒⛩,通過正確的姿勢要領引導身體的感覺🫴🏼,曾被評為中國十大武術家之一的太極大師王培生先生就十分強調“認真地按照太極拳的要領練拳盤架子🌻,才能練習出太極拳的基礎功夫”[5]🤴🏿😷;其次👨🏼🦱,身體有了感覺後,再不斷自我調整⛹🏽♂️,找到身體動作與感覺的最佳結合點(俗稱“怎麽舒服怎麽打”)👨🏿🏫,並逐漸用“意動”來帶領“身動”,以意領先🧖🏻♀️,最終達至全憑心意用功夫↘️、“借他千斤力🧑✈️,不費四兩功”的至高境界👨✈️。由此初學者一般動作可以做的大一點、規範一些🫘,水平高了動作會漸漸變小,也會越來越個性化,按太極圈裏的話說是“每個人練內丹的方式都不同”。真正的太極高手實際上就不需要什麽套路了,他會“隨心所欲不逾矩”,“舉手投足皆太極”👩🏽💼,先前固定的套路對他來說已經是限製和累贅了。所以👨🏼💻,太極派別林立、大師風格各異也正是這種水平越高越有個性的太極文化特征的生動體現,而恰恰這一點又是追求標準化👨👩👦👦🏓、定量化的西方文化所難以理解和接受的🍾。

《中國科學技術史》的作者李約瑟曾說過:“中醫和西醫在技術上結合比較容易🙆🏿♀️🦞,但要使兩種醫學哲學取得統一,恐怕是極為困難的。”[6]同樣獨特的中國太極拳文化,情形也無疑較類似,即在某些外在的🤼♂️、初級的習練、技巧方面⛪️,中西方是相對容易溝通和理解的,但在內在的、高層次的理念和思想方面則可能難以交流和把握。既然能達到“四兩撥千斤”之境界的高手是萬裏挑一⚈,甚至兩萬裏挑一‼️,這是否意味著絕大多數太極拳習練者基本上也就定位在盤架子層次了(想想上面那位練了二十多年的美國女教師吧)。實際上普通人學太極拳的要求也是不會太高的,如東亞武術節上道家太極拳的幾位美國練習者談體會時基本都強調通過舒緩的放松運動有助於減輕身體的疼痛和不適感😷,這就個體的效果來說其實已經很不錯了。如果把太極拳的傳播重點放在更加基礎的套路和推手方面,而不是用相對縹緲玄虛的至高境界來吊普通大眾的胃口,可能更加適合西方學習者的習慣,從而對太極拳走向世界、面對不同文化背景人群的廣泛傳播也更實際、更有效一些🙅♀️🦹🏿♂️。為此⛹🏽,從傳播推廣的角度意昂2可否分別設計太極拳的大眾化路線和精英化路線呢👰🏼♀️◾️。

由於普通大眾習練太極拳基本上不可能達到第二個層次,相對於“萬裏挑一”的太極拳精英習練者,大眾化的傳播路線應該是太極拳走向海外的重點。而第一個層次的基本套路、初級推手練習又恰好可以相對進行一些標準化、規範化的習練🚽,因而在這方面應可以考慮多學習參考日、韓的空手道🙅🏿♂️👨🔧、跆拳道在西方的推廣傳播經驗,適當引入標準化🏄🏿♀️、定量化的習練手段和學習方法,同時可以分別在健身🧜🏻、表演、技擊、比賽等方面有針對性地設計推廣一些太極拳傳統的、經典的👆🏼、大眾化的招式和套路,因地製宜✨🙇🏽♀️、多元並進,更好地適應西方公眾的文化心理和健身習慣🧏🏿。

然而,在太極拳的精英化層次,對於那些少數往太極拳高階段發展的習練者,則須堅持以我為主,很難有什麽中間道路可走👩🎨。太極拳是用身體感受中國的傳統文化🧑🏽🍳,這種太極拳文化有著意昂2自己獨特鮮明的特性🙇🏿♂️,如“內外合一”“與自身、自然、他人相和諧”“極柔軟然後極堅剛”🙄🤽🏿♂️,直至“文以太極安天下”等等💁🏿♂️,離開了對中國傳統文化的深刻體會和把握🧑🏻🦯,太極拳也就不成為太極拳了🎓。在深層的文化層面🍋,中西方實際上常常是無法相互調和的⏱,正如幽默大師林語堂曾經風趣地指出的,“中國之道🥐,讓然後得;西方之道👲,攘然後得”[7]。這個層面的相互交流,恐怕重點首先是太極拳的文化推廣、理念普及,促進西方人真正理解太極拳特有的思維方式和基本理念🛌🏽,具體的動作、技藝倒在其次了,否則,其太極拳的習練很可能就始終停留在所謂的“太極操”或者“長拳慢打”的摸魚層面上而無法進一步提升了。

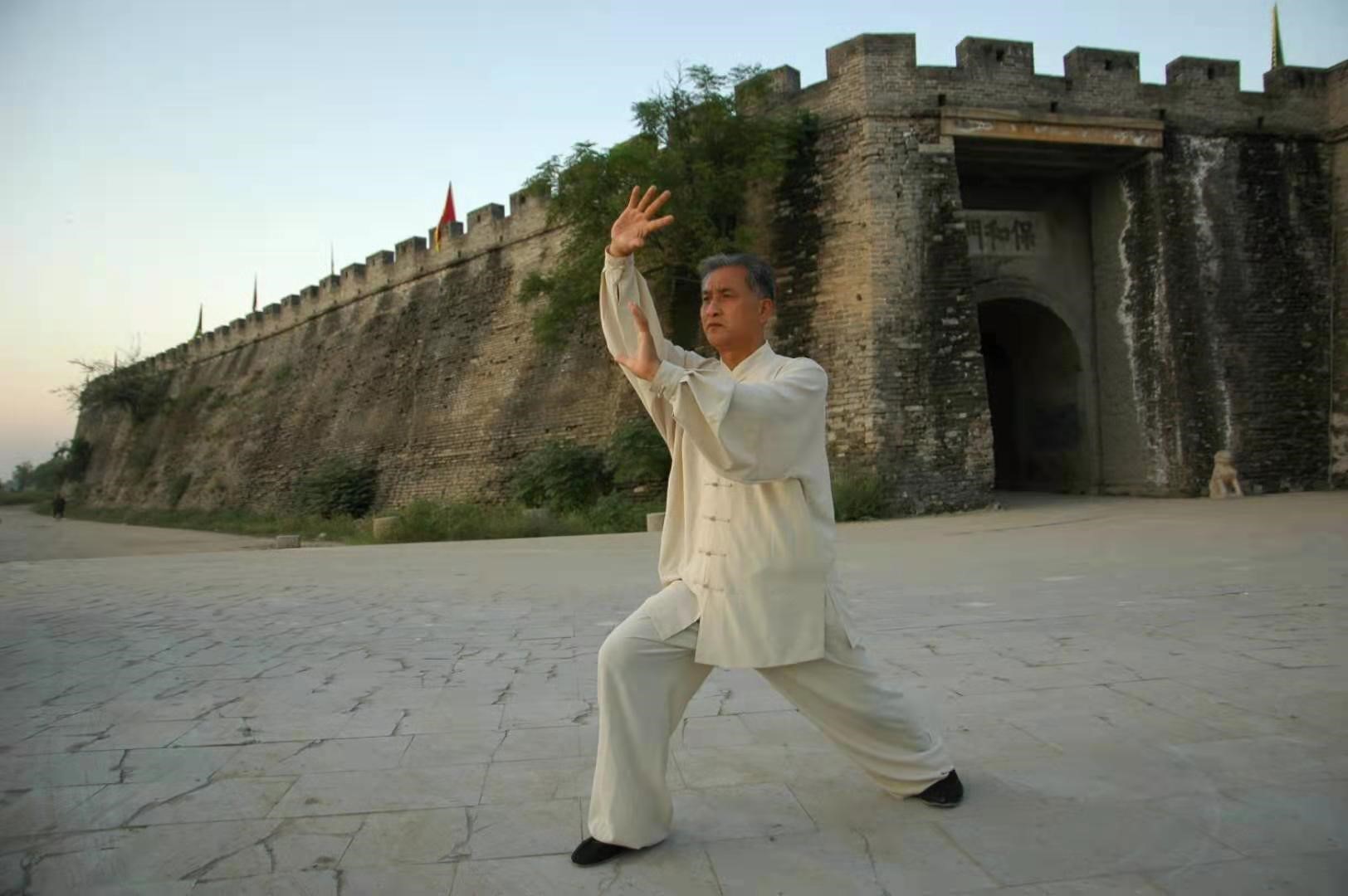

武氏太極拳第五代傳人鐘振山先生之玉女穿梭

綜上所述,太極拳在初級技法🧎♀️🧑🌾、套路的大眾化傳播交流方面可以嘗試借鑒一些西方的習練經驗和習慣做法,但在理念、思想等文化的精英化傳播交流方面則需要堅守意昂2自己的特色和傳統,在這兩者之間需要保持一種平衡的張力🏊🏿♀️。法國傳播學者多米尼克••吳爾敦曾深刻指出,傳播決不僅僅是個技術進步的問題✩,信息傳播不等於傳通,因為後者涉及到受傳者的“他異性”問題🧘👋🏼,需要將“無法傳通納入到傳通的範圍,倡導共處”[8]。即要在文化交流傳播活動中承認存在無法共享、非此即彼的現實,承認和尊重不同人群在語言、文化以及思維方式等方面各自發展的獨立性和相處共存的多樣性,一味兒地追求統一認識和相互融合實際上既不現實,也於交流各方是有損害的。

實際上,在相互學習和交流過程中,正是保持這些迥然有別的多樣性才能夠真實體現各自的傳統及價值。太極拳當然是這個世界文化多樣性的一種具體體現,在意昂2積極把太極拳向世界開放交流🫰🏻、傳播學習的同時🦑🐙,也無疑有責任充分尊重、切實保護自己的傳統特色、核心精神和內在的純潔性♥️,真正為世界提供一種有別於西方文化的中國選項🦹🏿♂️,使這一帶有鮮明中國傳統文化印記的太極拳能夠真正為世界多元文化寶庫增光添彩,在中西文化差異中更加自信地展示自我,走向世界🤾🏻。

註🙂:本文發表在《中華武術》2015年第3期,52-54頁👱🏿;《吳式太極拳》2015年第1期全文轉載,35-39頁👨🏼。

文獻參考與註釋

[1] 羅滄,再議“期望武術進入孔子學院”,中華武術⛸,2015年第1期,第45頁

[4] 霍夫亨茨,柯德爾,東亞之鋒,黎明譯,江蘇人民出版社,1995年👩🏻💻,第289頁

[5] 張耀忠👳🏽,張林編著,王培生內功心法太極拳,山西科學技術出版社🫅🏽,2009,第196頁

[6] 轉引自賈謙,傅俊英等著,中醫戰略——中醫傳承與發展的認識和思考,中醫古籍出版社,2007🥐,第112頁

[7] 張海濤,範繼紅主編🥊,中國與世界——林語堂文選🍻,國際文化出版公司,1997,第807頁 Haitao Zhang, Jihong Fan edit, China and World: Collections of Yutang Lin, Publishing House of International Culture, 1997, p807

[8] 多米尼克••吳爾敦⏲,信息不等於傳播,宋嘉寧譯,北京: 中國傳媒大學出版社,2012年,第16、88頁