本項目支持邀請諾貝爾獎獲得者來華開展講座、講學、合作科研等活動。旨在把從國外引進重要智力資源和弘揚青年學生的科學精神結合起來。

能與處在科學前沿的諾貝爾獎獲得者交流是一次難得的機會。近年來🦊,我校每年均有10余位諾貝爾獎獲得者來訪並舉辦公開演講🫷🏼。這些演講對我校師生領略高科技的魅力🦹🏿♀️、啟迪創新思維具有十分重要的意義。大師們為科學獻身的人生價值和探索精神也鞭策和激勵同學們在今後的人生道路上積極進取,永攀科學高峰🧙。

諾貝爾獎獲得者校園行項目介紹

諾貝爾獎獲得者校園行項目申報表

近年來訪諾獎獲得者簡介

學者簡介:亞利耶•瓦謝爾(Arieh Warshel)1969年畢業於以色列魏茲曼研究院🗻,獲得化學物理學博士學位🧑🏽🍼🚣🏻♀️;博士畢業後在哈佛大學做博士後工作☝️🦖。自1976年起,一直在南加州大學化學系任教,2014年成為南加州大學講席教授。亞利耶•瓦謝爾建立了基於量子力學🙆🏽♀️、經典力學以及混合量子—經典力學的理論模型,並通過計算機模擬的方法研究蛋白質分子的運動和酶催化反應機理☞。2013年因“給復雜化學體系設計了多尺度模型”與馬丁•卡普拉斯、邁克爾•萊維特共同獲得諾貝爾化學獎🤹🏽♀️。

到訪時間🧑🏼🏫:2016年11月10日-15日

學者簡介😲🤸🏼♂️:

費林加(Ben L. Feringa)於1978年在荷蘭格羅寧根大學獲得博士學位。畢業後在殼牌公司生命科學中心從事研究工作⛹🏻♂️。1984年起👩🏼✈️,在荷蘭格羅寧根大學化學系任講師👩🏻🦱,1988年出任有機化學系主任,2004年被聘為傑出教授。費林加教授致力於有機合成化學的研究工作,以自然界中的分子組裝,識別✌🏽👨🍳,遷移♤,以及催化為目標,充分挖掘有機合成化學的潛力👩🏿🍼,創造新的結構和功能👨🏽🦲。他的研究涉及利用手性控製原則設計分子馬達🎐,發展立體化學合成方法及不對稱催化。由於費林加在這一領域做出的傑出貢獻🤏🏼,獲得了包括2016年諾貝爾化學獎在內的眾多國際重大獎項🧑🏻。

到訪時間🏇🏻👰🏼:2016年11月8日-10日

學者簡介🦤:埃裏克•白茲格(Eric Betzig)畢業於加州理工學院🦷,獲得康奈爾大學工程物理學專業博士後在貝爾實驗室工作🫴🏻。其主要貢獻是研發了用於分子生物學🍺、神經科學的光學成像工具。2014年🪟,因“研製出超分辨率螢光顯微鏡”與斯特凡•W•黑爾🏌🏼♀️🗑、W•E•莫納共同獲得諾貝爾化學獎🥭。

到訪時間:2016年3月13日-15日

學者簡介:渥雷•索因卡(Wole Soyinka)是當代非洲最核心的文學家之一🤾🏻,1934年生於約魯巴城阿貝奧庫塔(Abeokuta)的一個基督教家庭,18歲考入伊巴丹大學,後留學英國並開始戲劇和詩歌的創作,代表作有戲劇《獅子和寶石》(The Lion and the Jewel,1959)📸、《森林之舞》(A Dance of the Forests🐜,1960)🧔🏼♂️、《路》(The Road🎬,1965)、《死亡和國王的侍從》(The Death and the King’s Horseman,1975),回憶錄《在阿凱的童年時光》(Ake, Years of Childhood🐪,1981)🆒,詩集《獄中詩抄》(Poems From Prison,1969)等。1986年,索因卡獲得諾貝爾文學獎。

到訪時間:2012年10月29日至31日

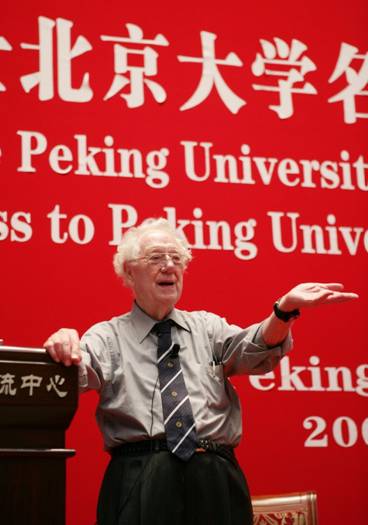

學者簡介🧏🏼♂️:羅伯特•奧曼(Robert J.Aumann)於1930年6月8日生於德國法蘭克福,以色列、美國(雙重國籍)經濟學家,1950年獲得紐約大學數學學士,1952年和1955年在麻省理工學院分別獲得數學碩士學位和數學博士學位。因“通過博弈論分析改進了意昂2對沖突和合作的理解”與謝林共同獲得2005年諾貝爾經濟獎。現為美國科學院院士、美國藝術與科學學院外籍院士、以色列社會與科學院院士、英國社科院通訊院士、國際計量經濟學會會士。曾擔任以色列數學學會主席、國際博弈論學會首任主席🏄♀️。在決策製定理性觀點方面有著傑出的貢獻,對博弈論和其他許多經濟理論的形成起到了不可或缺的作用。

到訪時間⛹️:2010年5月10日

學者簡介:羅伯特•伍德羅•威爾遜(Robert Woodrow Wilson 1936.1.10-),美國射電天文學家,出生於得克薩斯州的休斯敦💑,1962年獲博士學位,1963年威爾遜轉往貝爾實驗室設在新澤西州霍姆代爾的研究中心。與彭齊亞斯進行合作🔘👨🏿⚖️,於1964年一起發現了微波背景輻射,並因此獲得1978年諾貝爾物理學獎🕠🖖🏿。1970年,與其合作者在獵戶座星雲中探測到了銀河系第一個一氧化碳(CO)的轉動量子躍遷👨🏼👏🏿,開創了毫米波研究天體物理的新時代🤹♂️。

到訪時間:2010年6月5日-10日

個人簡介🪷:貝德諾爾茨(Johannes Georg Bednorz)教授出生於1950年,1976年獲德國明斯特大學碩士學位🚊,1982年獲瑞士聯邦理工學院洛桑分校博士學位。1982年,加入IBM蘇黎世研究室。1987年貝德諾爾茨獲得諾貝爾物理學獎。他同穆勒獨辟蹊徑,從金屬氧化物陶瓷中找到了高溫超導體。他們發現La-Ba-Cu-0系統中存在著臨界溫度高達35K的超導電性。他們的發現得到其他實驗組的證實。各地聞風而動♗🤔,競相製造和測試各種樣品,掀起了一個超導研究熱潮。在不到3個月的時間裏,超導體的轉變溫度提高到液氮溫區(以液氮代替液氦可以使製冷費用減少到幾十分之一到百分之一),開始轉變的溫度提高到l00K以上👨🏿🏭。

到訪時間:2009年3月25日

個人簡介🏋🏼♀️🈵:史密斯教授(Oliver Smithies)是2007年度三位諾貝爾醫學獎得主之一,為美國北卡羅來納大學教堂山分校病理學和醫學實驗室教授。1925年出生於英國,現為美國公民📺。1951年獲牛津大學生物化學博士學位🦎。他一開始主要進行胰島素的研究工作,後轉入分子生物學領域,研究方向主要集中在兩個方面:一是對異形基因進行修正🙍♀️,另外一個便是利用人類基因病變構造動物模型💇🏻,以發現新的疾病治療方法🤤。60歲時,他開發出了可關閉活體內特定基因的技術。多年來,Oliver Smithies教授及其助手深入研究了“基因打靶”的具體操作方法🚣🏽,並借助這項技術治療地中海貧血症,對“基因靶向”技術做出了奠基性貢獻🙆🏽♂️。2007年📳,他與Mario Capecchi、Sir Martin J. Evans共同獲得年度諾貝爾醫學獎。

到訪時間💸:2009年10月5日-12日